INTERVIEWEE

豊崎 由美(とよざき ゆみ)

TOYOZAKI Yumi

1984年 東洋大学文学部印度哲学科(現・東洋思想文化学科) 卒業

編集プロダクション勤務を経て、フリーライター、書評家として活動。『週刊新潮』『中日(東京)新聞』『婦人公論』などで書評を多数掲載。著書には『そんなに読んで、どうするの?(アスペクト)』、『『ニッポンの書評』(光文社新書)、共著に『文学賞メッタ斬り!』(ちくま文庫)、『百年の誤読(ちくま文庫)』などがある。

よくわからない本でも、いつか読める瞬間がやってくる

――本を読むようになったのは、いつ頃ですか?

「4歳くらいには、姉の持っていた児童向けの『グリム童話全集』を読みはじめていました。そのなかで『こわがることを習いに出かけた男の話』という話がものすごく好きになったんです。

今まで一度も『怖い』と思ったことがない男が、怖いことを探しに旅に出る。でも、骸骨に会っても一緒に人骨のボーリングをしたりと、ちっとも怖がらない。男は王女様と結婚するのですが、それでもまだ怖がりたい。そしてある晩、侍女が、眠っている男に小魚が入った冷たい水をかけると、男ははじめて『ああぞっとした!』と怖がったという物語です。

この本を読んだとき、私は“恐怖”と“笑い”と“驚き”の3つの要素がすごく好きなんだとわかりました。いまだにその3要素を併せ持った小説が一番好きですね。」

――読む本は、どうのように選んでいるのですか?

「本を読むのが好きな人はみんなそうだと思いますが……自分を呼んでいる本がわかるんです。呼ばれていない本を無理やり読んでも、結局のところ楽しめない。本を読んでおもしろくないときは8割方、まだ自分にその本を読む資格がないんです。私も大学生のときに、そろそろジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』に挑むべきだと思い、読みはじめたことがありましたが、何が楽しいのかさっぱりわかりませんでした。」

――読破できないことで有名な本ですね。

「でも折に触れてチャレンジしていたら、5年後くらいにやっと書いてあることがわかるようになったんです。『あ、これってこれのパスティーシュ(模倣)なんだ』とか『ジョイスはこういうことがやりたかったんだ』と、笑って読めるようになったときに、ようやく自分は『ユリシーズ』に選んでもらったんだなと思いました。

誰にでもそういう経験は起こるから、もし買った本がおもしろくないと感じてもとりあえず捨てたり売ったりしないで、一年に一度は再チャレンジみてください。あるときに突然おもしろくなることがありますから。」

――学生時代に読んだ本で、印象に残っているものはありますか?

「フィリップ・K・ディックには夢中になりましたね。ディックの小説は、一番の謎は人間の精神だということが基盤になったSF。世界は自分に見えている通りではないかもしれない、現実はつねに地震のように揺れていて、その揺れを自覚しないことはすごく鈍感なことなんだとディックが教えてくれました。

小説以外にも、漫画、映画、音楽、とくに演劇には夢中になりました。働き始はじめてからは時間がなくなって、小説を一番大事にするようになりましたが、大学4年間でいろいろなものに触れられました。『自分を選んでくれた本』を順序よく読み、文学理論など理解できないことがあればその入門書を読む。その時期に小説の読み方を得ていたのだと思います。」

書評を書くための「3段階」とは

――なぜ書評家という道を選んだのでしょうか?

「ある編集プロダクションで働いたのち、長くフリーライターとして活動していました。なんでも書くライターとして重宝されていましたが、理由は書き直しがほぼなかったからでしょうね。昔は一文字修正するのにもお金がかかったんですよ。おかげで仕事はたくさんありました。

でもあるとき、「CREA」という雑誌の編集長に『豊崎さんはなんでも書けるけれど、本当はなにが一番好きなの?』と聞かれ、気軽な気持ちで『本を紹介できたら嬉しいです』と答えました。でも書評家になりたいという思いはまったくなかったです。当時、書評というのは、評論家や作家、大学の先生が書くものでしたから。

すると3カ月後くらいに『豊崎由美の何を読もうか』という連載ページを用意してくださったんです。そこで毎号3冊の書籍紹介をはじめたのが最初ですね。その後、少しずつほかの雑誌からも声がかかるようになり、書評家としての活動が広がっていきました。

書評家として続けてこられた理由のひとつは、私のようにミステリーといったジャンル小説ではなく海外の普通小説を紹介する人がすごく少なかったことがあります。ニッチなジャンルの小説の紹介をしていたから道が広がった。そうして今に至ります。」

――豊崎さんは、どのように書評を書いているのですか?

「まずは、どこでも気になった箇所には線を引いたり書き込みをしたりしながら読みます。その後、線を引いた箇所を読み直します。すでに読み終わっているので、無駄な線と有効な線の区別がついているので、本当に大事なところには今度付箋を貼ります。そこから、長編小説の場合はメモをとっていきます。年表にしたほうがいいのか、人物対照表にしたほうがいいのかは作品によって判断してます。目次が用意されていない作品に関しては自分で作ってしまうこともあります。

赤線を引くところは年齢や名前、年月といった紹介する時に間違えてはいけないデータであったり、場面転換した箇所、気に入った表現、小説のテーマに関係があるかもしれないところ……とにかく気になったら鍵カッコや線などで印をつけていくんです。

この段階まで丁寧にやっておくと、もう書く内容は頭の中であらかた出来上がっています。で、最初は自分の気にすむまで自由に書いてみて、そこから指定の文字数に削っていく。もし1600字の書評を書こうと思ったら、できれば倍の3200文字は書くのがいいですね。そこから削っていってはじめて他人様に読んでいただけるようなまともな文章になります。」

――豊崎さんにとって「好きな本、嫌いな本」あるいは「良い本、嫌な本」はありますか?

「好きな本は、“恐怖”と“笑い”と“驚き”の3つの要素があるもの。嫌いな本は、クリシェ(ありふれた表現など)を平気で使う稚拙な文章表現のものや、書き手が楽をして書いているご都合主義的展開のものですね。あと、読者を泣かせるための装置として子どもや老人、動物を利用していたり、帯に『泣ける!』と書いてあるような安易に感動を呼ぶような小説も苦手です。」

――書評家として、一番嬉しいことはなんですか?

「買ってもらうことです!自分が良いと思った小説を紹介して、『書評を読んですぐ書店に行きました』と言われるのが、一番嬉しいです。

書評家とは、“嘘をつかない香具師(やし)”だと私は思っています。フーテンの寅さんみたいなものです。かつて香具師は、効能がないものをあたかも効能があるように売っていたわけですが、書評家は自分がおもしろいと思った本の魅力を最大限に伝えて、できれば書店で買ってもらう仕事です。だから私は“フーテンのトヨさん”というイベントもやってるんですよ。全国の書店に出向いて、直接お客さんに『今どんな本が読みたいですか?』と尋ねては、香具師よろしくおすすめ本を売りつける押し売りイベント(笑)。」

本は想像力を広げる。なぜなら、そこに映像がないから。

――本の読み方・楽しみ方というのはありますか?

「その時々の自分が楽しいと思える本を自分のペースで読むことが一番ですね。速く読まなくていいし、わからないものを無理して完読する必要もない。自分が理解できる段階にないだけなのに無理やり最後のページまで読んで、『やっぱりおもしろくなかった』なんて本のせいにするのは悲しい。その時々に自分を選んでくれる本を読んで、愉しんで、本を嫌いにならないでほしいです。

一番良くない読者は、自分の思い通りにならないと怒る人です。『なんでこいつが死ぬんだ』『結論がないのはなぜだ!』とか、新作を読んで『こんな小説を書く人だとは思わなかった』と不満をたれる人。本を読んで希望どおりにならなくてがっかりする人は、少なくともその本の読者に向いていない。もし予想と違うことが起きたら『おっ、ここからどうするつもりなんだろう?』と、虚心坦懐に興味を持って読みすすめるのが読書作法の基本中の基本です。

私は、小説に関してだけは気が長いんです。最初のうち何を読まされているのかわからない内容になっていても全然イライラしないし、『いつかわかるでしょ』と思って気長につきあいます。自我を捨てて、ただ素直に『この主人公はどこに行こうとしているのかなあ』『作者はどんな世界を描こうとしているのかなあ』と物語の世界に入ると、より読書を楽しめると思っています。」

――豊崎さんの考える、本の魅力とは何でしょうか?

「想像力を培ってくれるものかな。本は“自分”という小さな檻の中から外に連れ出してくれるんです。ここではないどこか、自分ではない誰か、今ではないいつか……そういうところに連れ出されることで、自分が拡張されていく。もし本を読む習慣がなかったら、どれだけ偏狭で、自分だけの常識にとらわれて、他者に対する思いやりが持てない人間になっていたのだろうと思うと、ものすごく怖いです。」

――なぜ読書が想像力を培うのでしょうか?

「映像がないからです。本が好きな人は誰でも経験があると思いますが、小さい頃に読んだ本を大人になって読み返したときに『あれ?ここに挿絵があったはずなのに』と首をひねることがある。それは、自分の頭のなかで絵をつくっていたんですよね。物語の世界のなかに入って、自分で想像して、頭のなかで挿絵をつくって……という作業が、活字を読むということなんです。自分から理解しようと積極的に想像力を働かせなければ、本は楽しめない。

小説じゃなくてもいいです。たとえばイスラム社会の現在が知りたかったら、学者や専門家が書いたノンフィクションに触れることができる。そうやって“自分”という小さな檻のなかから出て、ほかの国の人に思いを馳せたり、自分とはまったく違う価値観の人について『どうしてそう思うんだろう?』と想像してみる。そういう訓練をしてくれるのも、読書の力です。だから、“共感しない読書”もしてほしいですね。」

――共感しない読書、とは?

「本に共感を求める人って、知っていることを再確認したいんじゃないかな。それは悪いことではないけれど、“共感”を求めるだけでなく、本を読んで生まれる“反感”や“疑問”がどこか知らないところへ連れて行ってくれるケースもたくさんあります。だから私は海外小説が好きなんです。知らないことが出てきて、驚かせてくれる。子どもの頃も『ジンジャーブレッドってなんだろう?ショウガのパンなんて美味しいのかな?』なんて想像しながら読むのがすごく楽しかった思い出があります。

だから『本の楽しみは共感だけじゃないよ』と言いたい。多様な楽しみ方ができて、頭を柔らかくしてくれる。なので、できれば若いうちからいろいろな本を読んでほしいですね。」

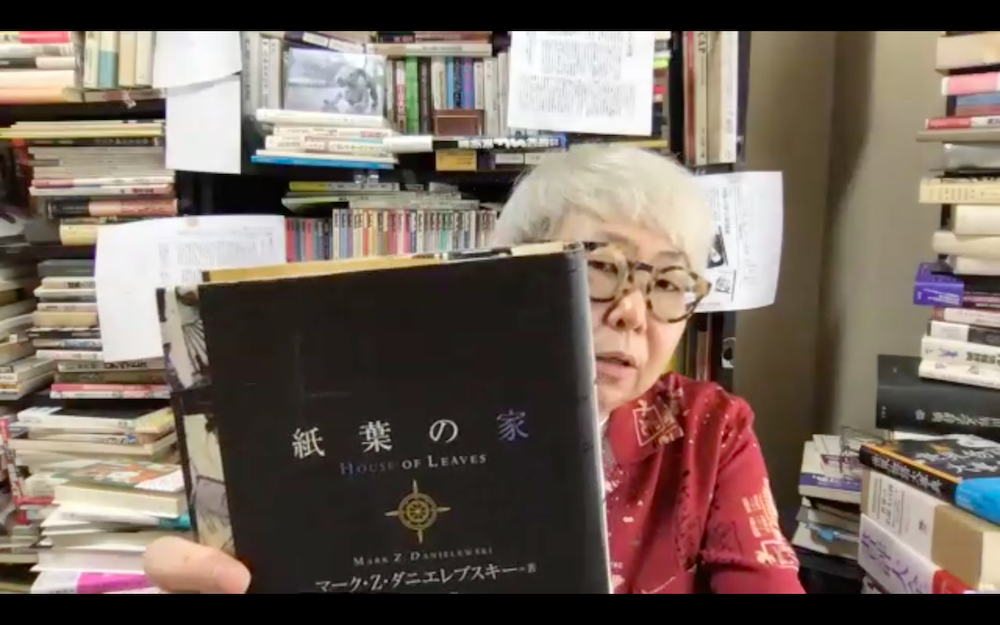

豊崎由美、おすすめの一冊

――これまで読んだ本のなかで、おすすめの一冊を教えてください。

「『紙葉の家』(ソニーマガジンズ)。めちゃくちゃヘンテコなメガノベルだけど、おもしろいんですよ。

盲目の老人が、封筒の切れ端から切手の裏まで、膨大な紙面につづった文書を残して死ぬんです。そこに書かれていたのは、外観は変わらないのに、なかだけが広がったり縮んだりする家に関する一連のドキュメントフィルムにまつわる調書。それを青年が入手してまとめたのがこの『紙葉の家』……というていの物語なんです。

すごく変わったつくりになっていて、まず、“家”という文字だけがすべて青くなっている。ほかにも変な注釈がいっぱいあるし、文字が重なっていたり、逆さになっていたり、四角で区切られていたり、反対側から読まなきゃいけないページもある。しっかり読み込むには3週間くらいかかりましたね。日本で一字一句残さず読んだ人は、100人もいないんじゃないかな(笑)。

しかもヘンテコなだけでなく、いわゆる“偽書もの”というジャンルになっていて、読み進めていくと、語り手の青年が信用できなくなってくるんですね。暗号のようなページが用意されていて、文節の頭だけをとっていくと別の文章が浮かび上がってくるんですよ。これを発見したときのよろこびと言ったら!その暗号を読み解いた読者だけが、『もしかしたらこの人とこの人は同一人物かも?』とか、いろいろな想像を広げることができる。でも正解はどこにも書かれていない。不気味な家を舞台にしたホラー小説という愉しみもありますし、どういうふうにでも楽しめる、とても凝った本です。

この書評を書くにあたっては、B5のレポート用紙に米粒みたいな小さな字でたくさんのメモを書かなきゃいけませんでした。それくらい情報量が多く、書評の形式も『紙葉の家』の真似をして、注釈を駆使したり、とても苦労しました。でも、今まで読んできた本のなかで一番、好きな本です。」